ご自身でも気づかない頃に生えてくる「親知らず」ですが、生え方によっては放置してしまうと「顎関節症」を引き起こす原因になってしまうことをご存じでしょうか?

今回は親知らずが及ぼす顎への影響や症状、そして適切な対処法についてお話ししていきます。

親知らずと顎関節症

まずは「親知らず」と「顎関節症」がどんなものかご説明していきます。

親知らず

親知らずは歯科用語で「第3大臼歯」あるいは「智歯(ちし)」と呼ばれる奥歯の一番後ろに生えてくる歯です。

大体18〜20歳ぐらいと親元を離れる年齢に生えてくるため、親知らずと呼ばれるようになったなどの由来があります。

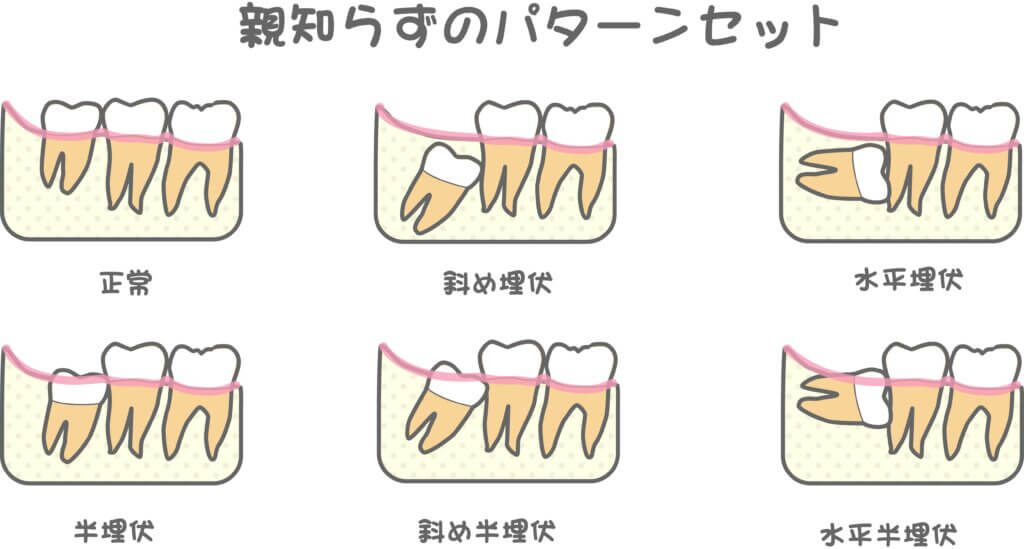

親知らずは人によって生え方や生える本数がバラバラで、4本全て生えてくる方もいれば、2本や3本のみ、稀ですが元々4本全て親知らずが無い方もいます。

生えるスペースが少ないところに親知らずが生えてくるため、斜めに曲がっていたり、横に倒れていたりと生え方も様々で、生え方によっては虫歯や歯周病、顎への悪影響などを引き起こします。

顎関節症

顎関節症とは、口を開く際に痛みを感じる、口が開きにくい、顎関節からポキポキなどと音がなるなどの症状が出る状態です。

比較的女性が多く、20〜30代でピークに患者数が多くなり、年齢が増えるとともに患者数は減っていきます。

親知らずが顎関節症を引き起こす

顎関節症が起こる原因は様々ですが、その一つに親知らずがあります。親知らずの生え方によっては横の歯を押してしまうために、全体の歯並びが若干変わってしまうことや、親知らずは一番奥に生えているため、早期接触(最初にあたる)しやすく噛み合わせがずれて顎に負担がかかってしまうと言うことが直接的には一番多いです。

また、親知らずが生えても反対の噛み合わせ部分の親知らずが生えてこないと、歯が噛み合わせないため、段々と歯が伸びてきてしまいます。

このような状態のまま放置してしまうと噛み合わせも変わってしまい、顎に負担がかかるようになり、最終的には顎関節症を引き起こしていきます。

特に噛み合わせは奥歯が重要になるため、少しの変化でも大きく咬合が変わってしまうのです。

顎関節症の症状

では顎関節症になると、どのような症状が出てくるのでしょうか?こちらで詳しく説明していきます。

顎関節の症状としては以下の4つのものになります。

1.顎から「カクンカクン」という音が出る状態

2.大きな口が開けられなくなる

3.口を開けようとすると顎周りの筋肉が痛くなる

4.口を開けようとすると顎関節が痛くなる

1番は顎関節の内側にある関節円板というクッションのような役割を果たす部分が前にずれることで「カクンカクン」といった音がなるようになります。

ズレが大きくなってくると口が開けにくくなり、顎に負担がかかることでさらにはお口周りの筋肉や関節に負担がかかり、痛みを伴うこともあります。

顎に症状が出ている場合の対処法

ここでは顎関節症の症状が出ている時の対処法や治療法についてお話ししていきます。

硬いものや大きなものを噛まない

顎に痛みや開けづらいなどの症状がある場合には、硬いものや口を大きく開ける必要がある大きなものを食べることは避けましょう。

柔らかくて口を大きく開かなくてもよい食べ物を食べて顎を安静にしてください。

患部を軽く冷やす

痛みが強い場合は、濡れたタオルやタオルに巻いたアイスノンなどで患部を軽く冷やすことで痛みが緩和される場合があります。

親知らずの抜歯をする

顎関節症の症状が落ち着いている場合は、原因となっている親知らずを抜歯することで緩和されることがあります。

ただし、親知らずの抜歯をしたことで顎関節症が悪化するケースもあります。親知らずを抜歯すると、その部分に炎症や腫れが起きるのですが、その時に無理に口を開こうとしてしまうことで顎関節症が悪化することがあります。

また、親知らずの抜歯には長時間大きく口を開けないといけないこともあり、抜歯自体が難しいため、抜歯のタイミングをよく歯科医師と相談して行う必要があります。

親知らずの抜歯は早めに行う

先ほど説明したように、顎関節症になってから親知らずの抜歯を行うのはとても難しく、症状によってはすぐに抜歯ができないこともあります。

そのため、親知らずが生えていて何も症状が出ていなくても今後悪影響を及ぼしそうだと判断された親知らずは抜歯を早めに行いましょう。

どのタイミングで抜歯を行うかは主治医の歯科医師とよく相談してください。

まとめ

今回は親知らずと顎関節症についてお話ししました。

親知らずは噛み合わせに影響しやすく、生える位置や生え方によっては噛み合わせが悪くなってしまい、顎に負担がかかり、結果顎関節症を引き起こすことがあります。

顎関節症はそのまま放置しておくと、日常生活に影響するだけでなく、悪化すると口が開けられなくなるなどの大きな問題になってしまうこともありますので、早めに歯科医師に相談しましょう。

こちらの記事もおすすめ:顎関節症の治療にかかる費用は?治療内容について